时间:2020-04-01 浏览:9262次

近日,麻省理工学院机械工程系教授赵选贺领导的团队成功将原本是液体状的导电聚合物制成牙膏状的 3D 打印原材料,在实现通过 3D 打印加工的同时,保留了材料原本的导电性能。

3 月 30 日,这一成果发表在了《自然通讯》上 。

如果开发出能够进行 3D 打印的导电聚合物,将可以利用这种材料进行大量印刷柔性、形状结构多样的电子器件,例如柔性电路和在脑机接口中使用的神经电极等。

据介绍,现有针对导电聚合物的加工技术包括:电子束蚀刻(electron beam lithography)、喷墨打印以及类似丝网印刷的方式。

这些方法都存在局限性:喷墨打印和丝网印刷只能得到较低精度的二维导电聚合物器件;电子束蚀刻只能实现较小规模的二维器件,而且成本很高。因而现阶段,导电聚合物的制造加工是限制该材料进一步发展的关键障碍。

而制造、加工问题也正是赵选贺团队在最新研究中最关键的突破。以前人们也曾经尝试使用 3D 打印制造导电聚合物,但问题在于导电聚合物在制备出来之前处在一种液体状态,所谓“挤出来就流走”,无法保持原有的形态,这也是此前未能成功进行 3D 打印的主要原因。

要实现 3D 打印,关键的一步就是解决打印材料的问题。“我们相当于把液体状的导电聚合物变成了牙膏状。”赵选贺说。

团队在研究中选择了聚 3,4 - 乙烯二氧噻吩 / 聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT∶PSS)——一种广泛使用的导电聚合物,常以漆黑或是深蓝色液体形式存在,其中的纳米纤维是该材料具有导电性的关键。

为了将这种材料作为打印原材料送入 3D 打印机,团队需要找到一种方法,在不改变其自身导电性的情况下为其“增稠”。

他们首先将水状的导电聚合物进行冷冻、干燥,留下了纳米纤维等材料,再将干燥的纳米纤维与此前开发的水、有机溶剂混合,制成了一种混合了纳米纤维的水凝胶。

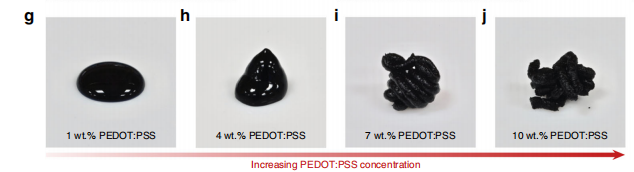

经过对比发现,当水凝胶中的纳米纤维含量在 5% 到 8% 之间时,材料在形态上就变得像牙膏状,适合作为 3D 打印的原材料,得到各种具有高精度、三维的器件和结构,同时也保持了导电聚合物本身的导电性。

图 | 纳米纤维含量不同,材料的形态变化

这一做法体现了赵选贺团队对材料的结构和性能有着独特的理解,“我们最终发现,材料的冷冻、干燥的过程中,导电聚合物中的纳米纤维会聚集、互相作用,这种作用最终赋予了作为 3D 打印油墨所需要的流变性能。”赵选贺解释道。

这种方法能够将制造精度提升到微米级,但由于工艺复杂且需要超净间,造价非常高昂。以神经探头为例,采用蚀刻的方法制造神经探头可能需要花费上千或上万美元。而赵选贺团队提出的方法能够将成本降低几个数量级。

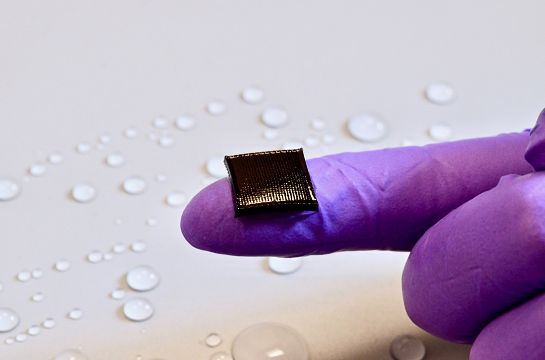

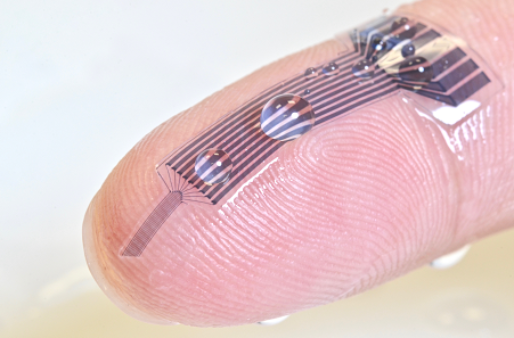

为了验证 3D 打印导电聚合物性能,团队利用该材料打印出了一个细小的橡胶状电极,作为脑机接口应用中连接动物大脑和外部设备的神经电极,最细处宽度仅有 10 微米。这一尺寸让该电极可以从单个神经元接受电信号。

团队将电极植入到小鼠的大脑中,当小鼠在自由移动时,神经电极成功从单个神经元中接收到电信号。这一结果证明了该材料未来有望用在脑机接口实际应用中,作为神经电极的出色材料。

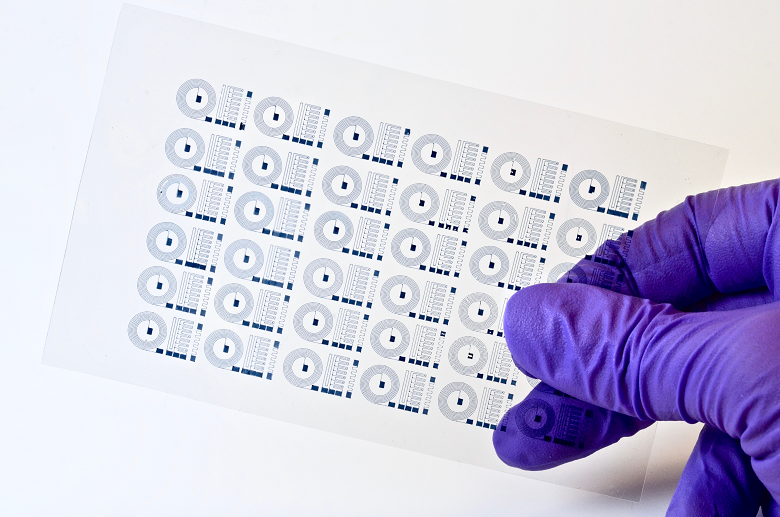

图 | 神经电极

参考:

http://news.mit.edu/2020/engineers-3d-print-brain-implants-0330

(https://rdcu.be/b3iT7)

![]() 31011702007798

沪ICP备19009172号-3 Copyright © 上海簇睿低碳能源技术有限公司 All Rights Reserved.

31011702007798

沪ICP备19009172号-3 Copyright © 上海簇睿低碳能源技术有限公司 All Rights Reserved.